Das Seminar ist als hybride Veranstaltung geplant. Einige wenige Sitzungen werden in Präsenz stattfinden; der größte Teil der Arbeit wird asynchron (z.B. über Aufgaben) zu erledigen sein. Falls es die Inzidenz-Lage erfordert, werden die Präsenzsitzungen online abgehalten.

Das Seminar versucht die Ziele des Moduls auf dem folgenden Weg zu erreichen: Es beginnt mit einer Vergewisserung und systematischen Bestimmung von wesentlichen Anforderungen an die professionelle Kompetenz von Lehrer*innen sowie an die Qualität von Unterricht. Auf dieser Grundlage sollen an Beispielen typische Herausforderungen behandelt werden, die etwa darin bestehen, Unterricht zu analysieren, zu evaluieren und (möglichst gemeinsam mit Kolleg*innen) weiterzuentwickeln. Auf der Ebene der Schule bestehen ebenfalls typische Anforderungen, nämlich diese als Lebens- und Lernort zu verstehen und Möglichkeiten zu erkennen, wie dieser weiterentwickelt werden kann. Die Schul- und Unterrichtsentwicklung wird heute vor allem durch Bildungsstandards (o.ä.) und regelmäßige Evaluationen oder Monitoring-Ansätze geprägt, die pädagogisch eingeordnet und produktiv genutzt werden sollten. Doch richtet sich Professionsverantwortung auch darauf, aktuelle Entwicklungen (Beispiel digitale Transformation) wahrzunehmen, einzuordnen und eigene Kompetenzen zu entwickeln, die dazu beitragen, veränderte Kompetenzanforderungen bei und mit den SchülerInnen erreichen zu können.

Diese verschiedenen Problemfelder sollen in dem Seminar anhand von Unterrichtsvideos, Beispielen guter Praxis und evidenzbasierten Materialien bearbeitet und diskutiert werden. Dabei soll auch die Qualität und Nützlichkeit von aktuellen Portalen beurteilt werden, die solche Tools, Informationen und Materialien bereitstellen. In den Seminarsitzungen werden zunächst grundlegende Texte durchgearbeitet, um Kriterien zu entwickeln, die dann auf Beispiele und Materialien bezogen werden können. In dem Seminar werden unterschiedliche Typen von Materialien (z.B. auch kurze Texte, Video, Dokumente) in geeigneten Arbeits- und Sozialformen (Aufgaben, Rechercheaufträge, Kleinprojekte, individuelle bis kooperative Formate) behandelt.

07.03.2023 Einführung: Ziele, Überblick, Grundbegriffe, Vorgehen, Arbeitsaufträge (Präsenz)

14.03.2023 Was zeichnet eine gute Lehrerin/ einen guten Lehrer aus? Interviews durchführen

21.03.2023 Was zeichnet eine gute Lehrerin/ einen guten Lehrer aus? Interviews kommentieren

28.03.2023 Kompetenzen und die berufliche Entwicklung von Lehrkräften (Artelt & Kunter, 2019)

18.04.2023 Lehren und Unterrichten (Kollar & Fischer, 2019) sowie Unterrichtsqualität (Drechsel & Schindler, 2019)

25.04.2023 Unterrichtsvideos betrachten und analysieren (Videoportale Zürich oder Münster)

02.05.2023 Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik (Koblenz-Landau: EMU, Helmke 2017)

09.05.2023 Forschungssynthesen zum Unterricht (Clearing House TUM)

16.05.2023 Unterrichtsentwicklung – Deutsches Schulportal (Präsenz)

23.05.2023 Mit Eltern sprechen (Gartmeier, 2018, ProfKom-TUM)

06.06.2023 Evaluation und Qualitätssicherung (Lüftenegger, Schober & Spiel, 2019) – Evidenzorientierte Unterrichts- und Schulentwicklung (Ansatz IQS)

13.06.2023 Bildung in Anbetracht der digitalen Transformation („Digitale Kompetenzen“)

20.06.2023 Der Lernkompass der OECD (OECD, 2020) – Präsenz

27.06.2023 Abschluss

Art der Leistungskontrolle

Prüfungsimmanente LV.

Für den Modus "online-Lehre" werden zu jedem Seminartermin auf Moodle Leseaufträge und zu erledigende Aufgaben gestellt, die termingerecht hochzuladen sind.

Mindestanforderungen

Mindestanforderungen: Die für jeden Seminartermin in Moodle gestellten Aufträge und Aufgaben allesamt zu erledigen und zeitgerecht hochzuladen. Regelmäßige Teilnahme und aktive Mitwirkung an den drei Präsenz-Sitzungen wird erwartet.

Beurteilungsmaßstab: Die bearbeiteten Aufgaben werden danach bewertet, ob alle Arbeitsaufträge mit den jeweils gewünschten Ausführungen erledigt wurden. Je nach Qualität der Bearbeitung (Gründlichkeit der Recherche, Nachvollziehbarkeit der Argumentation, Differenziertheit der Begründungen, weiterführende Überlegungen) werden pro Aufgabe max. 100 Punkte vergeben). Dabei entsprechen 95 bis 100 Punkte der Note 1 (sehr gut); 85 bis 94 Punkte der Note 2 (gut), 75 bis 84 Punkte der Note 3 (befriedigend). Die Gesamtnote resultiert aus dem entsprechenden gemittelten Punktwerten über alle Aufgaben.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Im Modus "online-Lehre" sind die für jeden Seminartermin in Moodle gestellten Aufträge und Aufgaben zu erledigen und zeitgerecht hochzuladen. Regelmäßige Teilnahme und aktive Mitwirkung an den Video-Online-Sitzungen ) wird erwartet.

Prüfungsstoff

Prüfungsimmanente LV.

Literatur:

Aktionsrat Bildung/vbw (Hrsg.). (2018). Digitale Souveränität und Bildung. Gutachten. Münster: Waxmann.

Artelt, C. & Kunter, M. (2019). Kompetenzen und berufliche Entwicklung von Lehrkräften. In D. Urhahne, M. Dresel, & F. Fischer (Hrsg.), Psychologie für den Lehrberuf (S. 395-418). Berlin: Springer.

Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) https://www.iqs.gv.at

Beutel, S.-I., Höhmann, K., Schratz, M. & Pant, H.A. (Hrsg.). (2016). Handbuch Gute Schule. Die sechs Qualitätsbereiche des Deutschen Schulpreises. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.

Clearing House Unterricht TU München. https://www.clearinghouse.edu.tum.de

Das Deutsche Schulportal (Unterricht/Schulkultur/Schule im Umfeld: https://deutsches-schulportal.de/ueber-das-portal/

Drechsel, B. & Schindler, A.-K. (2019). Unterrichtsqualität. In D. Urhahne, M. Dresel, & F. Fischer (Hrsg.), Psychologie für den Lehrberuf (S. 353-372). Berlin: Springer.

Gartmeier,, M. (2018). Gespräche zwischen Lehrpersonen und Eltern. Herausforderungen und Strategien der Förderung kommunikativer Kompetenz. Wiesbaden: VS Springer.

Helmke, A. ( ́2017). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts (7. überarbeitete Aufl., Schule weiterentwickeln - Unterricht verbessern. Orientierungsband). Seelze: Klett-Kallmeyer.

Helmke, A., Helmke, T., Lenske, G., Pham, G., Praetorius, A.-K., Schrader, F.W. & Ade-Thurow, M. (2018). Unterrichtsdiagnostik mit EMU. Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung Version 7.0 (10.10.2018)

http://www.unterrichtsdiagnostik.de/media/files/Broschuere_Version_7.0.pdf

Juranek, Markus (2021). Das österreichische Schulrecht : Einführung in die Praxis (5. Auflage). Wien: Verlag Österreich.

Kollar, I. & Fischer, F. (2019). Lehren und Unterrichten. In D. Urhahne, M. Dresel, & F. Fischer (Hrsg.), Psychologie für den Lehrberuf (S. 333-351). Berlin: Springer.

Lüftenegger, M., Schober, B. & Spiel, Ch. (2019). Evaluation und Qualitätssicherung. In D. Urhahne, M. Dresel, & F. Fischer (Hrsg.), Psychologie für den Lehrberuf (S. 517-532). Berlin: Springer.

ProfKom – Professionelle Kommunikation (TUM): https://mediatum.ub.tum.de/1356810 ;

Universität Münster: Videoportal „ProVision“: https://www.uni-muenster.de/ProVision/

Video-Portal Universität Zürich: https://www.unterrichtsvideos.ch

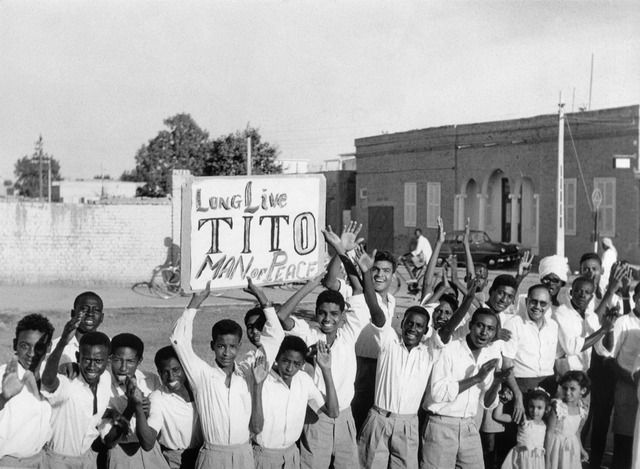

The course’s second goal is to examine Eastern Europe and Africa and their interconnectedness in the global Cold War. The course will investigate different aspects of socialist internationalism and use this topic as a case study for working skills. During the first part of the semester, the course will discuss socialist internationalism between Eastern Europe and the postcolonial world based on the reading materials available on Moodle. The second part of the semester will focus on developing student-led projects. The course will offer a list of topics that students can choose and employ their working skills on. After the individual and group research period that will be class-free, there will be a mock conference where students will present their findings and provide feedback to others. The projects will form the basis for term papers to be submitted at the end of the semester.